CakapCakap – Cakap People! Kasus pernikahan anak korban gempa ini disebut sebagai “fenomena gunung es”, mengingat terdapat 400 titik pengungsian yang tersebar di lokasi bencana dan belum semuanya ‘terjamah’ oleh pegiat hak perempuan dan perlindungan anak.

Wartawan BBC News Indonesia Ayomi Amindoni dan Dwiki Muharam, mencari tahu lebih dalam di balik fenomena pernikahan anak penyintas korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada September 2018 silam.

Di bawah ini adalah kisah-kisah anak penyintas bencana gempa dan tsunami Palu yang dinikahkan. Di antara mereka, ada yang berani mendobrak norma.

Dini, 18 tahun

Cincin kawin menghiasi tangan kanan Dini (bukan nama sebenarnya), yang sedang mengelus-elus perutnya yang kian membuncit.

Sesekali tangannya mengipasi wajahnya untuk menghalau hawa panas di bilik hunian sementara (huntara) berukuran tiga kali empat meter itu.

April lalu, ketika usianya masih 17 tahun, Dini menikah dengan teman sebayanya.

“Sebenarnya tidak mau kawin cepat, cuma karena faktor begini kan, jadi kawin. Sebenarnya masih mau lanjut, kalau tidak begini kan pasti masih mau lanjut kuliah,” aku Dini ketika ditemui BBC News Indonesia, Rabu, 10 Juli 2019.

Dini beralasan, karena hamil di luar nikah, dirinya terpaksa menikah di usia yang masih dini. Namun, kehamilan Dini tidak banyak diketahui oleh tetangganya yang juga tinggal di hunian sementara di kota Palu itu.

“Di pengungsian ini tidak ada orang yang tahu saya ini kawin lantaran hamil, tiada.”

Dini menuturkan, dia menjalin hubungan dengan teman sebayanya -yang kini menjadi suaminya- beberapa saat sebelum gempa mengguncang teluk Palu, sembilan bulan silam.

Rumahnya daerah Palu Selatan, ditelan ‘tanah bergerak’ atau fenomena likuifaksi yang membuat bangunan rumah amblas.

Setelah itu, dia merasa hidupnya tak sama lagi.

“Karena yang dulunya ada segala macam, sekarang serba terbatas. Harus beradaptasi ulang. Susah,” ujarnya pelan.

Tinggal di pengungsian membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan kekasihnya hingga akhirnya dia menyadiri dirinya sudah hamil dua bulan.

Dia menceritakan perasaannya ketika mengetahui pertama kali dirinya hamil.

“Takut, karena pikir to masih sekolah. Tapi suami bilang, ‘jangan diapa-apakan, saya tanggung jawab’.”

Pada April lalu, setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan, Dini akhirnya menikah.

Dini menuturkan orangtuanya sempat kecewa dengan pernikahannya sebab sebagai anak pertama, dirinya menjadi tumpuan harapan keluarga.

“Nangis, kecewa lah.”

“Karena awalnya bilang saya mau kuliah, ini-itu, ujung-ujungnya tidak.”

Betapapun, Dini kini mengaku pasrah dengan nasibnya.

“Mungkin jalannya sudah begitu. Takdirnya dorang.”

Ibu Dini, Siti (bukan nama sebenarnya), mengiyakan bahwa pada mulanya dia tidak menghendaki putrinya menikah dini.

Dia menginginkan Dini menyelesaikan pendidikan dan bekerja untuk memperbaiki taraf hidup keluarga.

“Maunya kita, nanti kerja, dapat uang sendiri.”

Siti sendiri baru menikah ketika usianya menginjak 21 tahun.

Namun, Siti tidak bisa melarang anaknya menikah karena selain sudah hamil di luar nikah, kondisi keuangan keluarganya pun terhimpit.

“Karena kita mata pencaharian sudah tidak menentu lagi. Sudah tinggal begini, rumah tidak ada. Mau dikasih kuliah apa sudah tiada lagi mata pencaharian,” keluh Siti.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Siti membuat kue tradisional yang dia jual di warung-warung di pengungsian. Sementara suaminya sudah tak lagi bekerja.

Santi, 15 tahun

Berbeda dengan Dini yang menikah karena keterpaksaan, Santi (bukan naman sebenarnya), menikah pada Januari silam ketika dirinya masih berusia 14 tahun.

Suaminya, adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bekerja di pelabuhan.

“Saya menikah sama dia karena kita sudah baku suka, tidak ada kata-kata untuk saling melepaskan. Jadi dianya sudah bosan ketemuan terus. Kadang saya jo dilarang ketemuan, terpaksa lebih baik kawin aja,” ungkap gadis berkulit sawo matang itu.

Santi terpaksa putus sekolah ketika duduk di kelas dua sekolah menengah pertama, karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

Setelah gempa mengguncang, Vera selama beberapa minggu tinggal di tenda pengungsian. Setelah itu, dia tinggal di rumah neneknya.

Setelah pacaran selama dua bulan dengan tetangganya, dia lalu memutuskan untuk menikah setelah ibu dan neneknya memergoki dia berpacaran.

“Suami saya katanya belum pingin kawin. Jadi dia tuh memikirkan karena kita sudah berhubungan, terpaksa dia mau. Namanya juga kita saling menyukai. Jadi kata orang tua ya mau diapain, kawinin aja.”

Alasan menikahkan anak karena norma warga setempat diakui oleh Azis, ketua lembaga adat di desa itu.

“Kami sebagai lembaga adat kami sama-sama pertanggungjawabkan ini. Meski umurnya belum cukup, kami tetap laksanakan itu,” ujar pria paruh baya itu.

“Kenapa kami laksanakan kebetulan orang tuanya seakan-akan tidak menghiraukan mereka, sehingga kami berani juga melaksanakan pernikahan mereka.” imbuhnya.

Apa penyebabnya?

Pernikahan Dini dan Santi adalah beberapa dari 12 kasus pernikahan anak yang terpantau oleh tenda ramah perempuan – sebuah posko yang didirikan menjadi pusat rujukan bagi permasalahan anak dan perempuan di pengungsian – dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Sebanyak 10 kasus, terjadi di enam tenda ramah perempuan yang dikelola lembaga swadaya masyarakat Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, LIBU.

Direktur LIBU Sulawesi Tengah, Dewi Rana Amir mengungkapkan, kasus pernikahan anak paling banyak terjadi di Petobo, tempat fenomena likuifaksi terjadi.

“Memang di Petobo ini laporan yang paling banyak, ada lima orang anak, yang dilaporkan oleh volunteer. Kemudian ada dua di Pantoloan, dua orang di Jono Oge dan satu orang di Balaroa.”

Dewi menuturkan empat dari anak perempuan ini menikah dengan pria dewasa, sementara sisanya menikah dengan teman sebayanya.

“Satu di antaranya karena istrinya terkena likuifaksi kemarin kemudian yang sekarang jadi istrinya baru masuk 17 tahun dan masih bersekolah.”

Lantas, apa yang menjadi penyebab anak-anak ini dinikahkan dalam usia di bawah umur?

Dewi mengungkapkan, motif ekonomi mendominasi pernikahan anak ini. Karena desakan ekonomi keluarga, yang kemudian menikahkan anaknya demi mengurangi beban keluarga.

“Walaupun di Undang-Undang Perlindungan Anak kan 0-18 tahun masih dikategorikan sebagai anak sebetulnya.”

Faktor keterdesakan ekonomi juga disuarakan oleh Soraya Sultan, ketua Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah atau KPKP-ST yang ikut memberi pendampingan kepada anak-anak dan remaja di enam lokasi pengungsian di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

“Apalagi situasi begini, beban tekanan ekonomi, tekanan sosial juga. Begitu ada tanggung jawab yang terpindah, itu mereka merasa bebannya ilang sedikit,” imbuhnya.

Namun dia menambahkan, selain keterdesakan ekonomi, faktor hamil di luar nikah juga menjadi penyebab pernikahan anak ini.

“Walaupun hamil, tapi kan mindset orang tua kalau anak sudah menikah, tanggung jawab orang tua lepas. Mau dia kawin dengan seumuran kah, atau yang lebih tua kah, tanggung jawab lepas,” jelas Soraya.

Namun, Soraya juga menggarisbawahi bahwa proteksi orangtua jauh berbeda ketika mereka tinggal di kamp pengungsian.

“Kalau di rumah, tingkat perlindungan orang tua lebih tinggi daripada di kamp atau huntara karena tenda atau Huntara yang kecil.”

“Kita kan tidak bisa memaksa anak gadis tetap tinggal di dalam rumah. Siapa yang betah di ukuran tiga kali empat, satu kali dua puluh empat jam?”

Namun, terlepas dari kondisi ekonomi yang mendesak, faktor norma sosial di Palu dan sekitarnya yang melanggengkan pernikahan anak, menurut Dewi, juga menjadi penyebab maraknya pernikahan anak di Sulawesi Tengah.

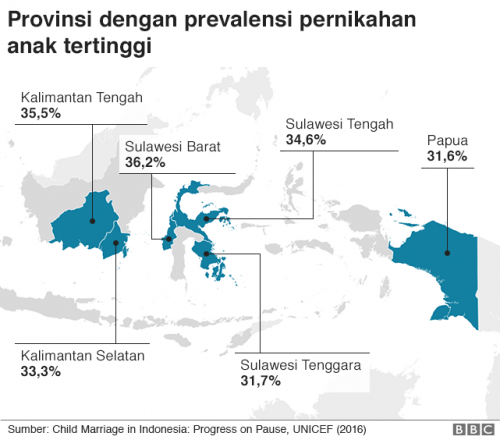

“Itu jadi faktor juga, karena Sulawesi tengah ketiga tertinggi secara nasional.”

“Desakan lingkungan memaksa anak untuk segera dikawinkan.”

“Lingkungan, dalam hal ini tradisi dan budaya di Sulawesi tengah, terutama di daerah pegunungan tinggi yang adatnya sangat kuat, banyak juga kita temukan kasus-kasus seperti itu,” jelas Dewi.

Rata-rata dari anak-anak ini, ujar Dewi, dinikahkan ketika mereka berusia 15-16 tahun.

Fenomena ini, menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Rita Pranawati memperparah predikat Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi.

Dia menuturkan situasi pendidikan dan perspektif budaya, juga menjadi penyebab maraknya pernikahan anak di Sulawesi Tengah.

“Misalnya, tidak mau dianggap anaknya tidak laku, ini kan sudah menjadi bagian dari adat yang sering dianggap malu keluarga, aib.”

“Ketercapaian wajib belajar juga tidak tinggi, situasinya jadi kurang baik.”

“Tapi memang terkait kultur norma sosial dan budaya itu yang sebenarnya sering menjadi pendorong utama,” kata dia.

“Saya tidak mau, saya mau kejar prestasi”

Namun, di antara anak-anak yang disuruh menikah, ada yang mendobrak norma sosial itu.

Ratna dan Galih (bukan nama sebenarnya), dua sejoli yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dipaksa menikah oleh orang tua Ratna hanya karena mereka bermain hingga pagi hari.

“Saya tidak mau lah. Saya mau kejar prestasiku dengan saya mau sekolah,” ungkap Ratna yang masih berusia 16 tahun itu.

Dia menuturkan ini untuk kedua kalinya sang ibu memaksanya untuk menikah.

Sebelumnya, beberapa saat setelah gempa dan tsunami menerjang Palu dan sekitarnya, ibunya memaksanya menikah dengan pamannya yang kehilangan istrinya.

Ratna biasa memanggil bibinya dengan sebutan ‘bunda’.

“Saya disuruh menggantikan bunda. Saya disuruh kawin sama dia (pamannya).”

Ratna langsung menampik paksaan dari orang tuanya itu, “Karena masih sekolah dan saya tidak suka”.

“Sempat saya lari dari rumah satu minggu.”

Di rumah, Ratna mengaku sering mendapat perlakuan kasar dari anggota keluarganya, termasuk ibu, nenek dan pamannya. Hal itu membuatnya tidak betah tinggal di rumah.

Bahkan, Ratna mengaku sudah tiga kali diperkosa oleh pamannya.

“Kejadiannya sesuah gempa, waktu bunda saya masih hidup. Pas malam, saya tidur di kamar nenek, terus dia masuk kamar. Saya teriak tidak bisa, dia perkosa saya, saya tidak bisa teriak mau bagaimana, saya tidak bisa teriak,” ungkap Ratna sambil menahan tangis.

Bukan hanya sekali itu saja dia diperkosa oleh pamannya. Setidaknya, aku Ratna, sudah tiga kali sang paman melakukannya.

Saat ini kasus ini sedang diproses oleh pihak kepolisian.

Namun, kejadian ini tidak mematahkan semangatnya untuk melanjutkan pendidikan demi mengejar cita-citanya menjadi guru olahraga.

“Mau sekali, saya mau melanjutkan sekolah sampai kuliah. Jadi guru penjas (pendidikan jasmani)”.

Fenomena gunung es?

Pernikahan Dini dan Santi adalah apa yang disebut ‘puncak gunung es’ oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah, Ihsan Basir.

Dia mengungkapkan saat ini ada 12 kasus pernikahan anak yang tercatat di 12 titik pengungsian korban gempa dan tsunami yang terjadi September silam.

“Ini seperti fenomena gunung es ya, kita bisa lihat dari permukaan saja besarnya, artinya orang yang melapor memang di 12 titik. Kita punya titik-titik posko di situ. Tapi kalau saja [jumlah posko] lebih dari itu, bisa jadi itu lebih,” ujar Ihsan.

Lebih lanjut, Ihsan mengklaim bahwa tren pernikahan anak di Sulawesi Tengah mengalami penurunan.

Di tahun 2018, prevalensi pernikahan anak menjadi 22%.

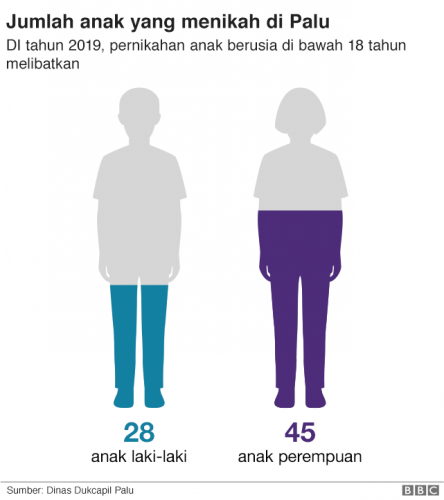

“Hanya saja, setelah gempa, kita belum bisa deteksi secara riil data. Dari data Dukcapil, di kota Palu sendiri ada 28 anak laki-laki yang kawin terlalu dini dan ada 45 orang perempuan yang klafikasinya pernikahan anak,” kata dia.

Dewi dari LIBU Sulawesi Tengah mengkhawatirkan angka yang sudah terdeteksi ini jauh di bawah angka yang sebenarnya, mengingat ada sekitar 400 lokasi pengungsian yang tersebar di Palu, Sigi dan Donggala.

“Data sekarang ada 400 titik pengungsian dan jujur saja, kita belum mampu melakukan intervensi ke banyak titik.”

Apalagi, lanjut Dewi, saat ini masih banyak dari pengungsi ini masih tinggal di tenda-tenda. Mereka yang berada di tenda pengungsian, dipandang jauh lebih rentan ketimbang mereka yang kini sudah tinggal di hunian sementara.

“Mungkin yang tidak terlapor, atau yang tidak bisa kita pantau dari 400 titik itu, apalagi dengan kerentanan pascabencana,” kata dia.

Hingga Mei 2019, berdasarkan data Pemerintah Kota Palu, setidaknya masih terdapat 10.000 kepala keluarga atau 40.136 jiwa masih berada di lokasi-lokasi pengungsian.

Dari jumlah itu baru 4.558 KK yang sudah tertampung oleh Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh pemerintah dan LSM, sedangkan sisanya sebanyak 6.655 KK masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Perempuan dan anak semakin rentan

Ketua Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) Soraya Sultan menyebut fenomena pernikahan anak di kamp pengungsian ini membuat anak-anak dan perempuan penyintas bencana kian rentan.

“Dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, perlindungan hukum, semua serba rentan,” ujar Soraya.

Dia menuturkan, ada tiga isu besar yang menghantui perempuan dan anak di pengungsian. Selain pernikahan anak, fenomena trafficking juga menjadi ancaman baru bagi perempuan penyintas bencana.

“Seperti di Sigi, Sulawesi Tengah ini adalah salah satu kantong buruh migran dan itu sudah mulai kelihatan, karena kehilangan pekerjaan, mereka bermigrasi, terserah mau jadi apa. Fenomena trafficking sudah mulai muncul,” jelas Soraya.

Dia menambahkan kesehatan reproduksi perempuan juga menjadi masalah bagi perempuan di pengungsian.

“Kami juga menekankan pada pemerintah supaya isu ini jadi sorotan dan jadi program. Karena tenda ramah perempuan kan terbatas, kemampuan, apalagi kita betul-betul fungsinya relawan di sini,” kata dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengatakan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyuluhan dan respons cepat dalam wujud forum anak-anak yang dibentuk pihak pemprov.

“Kita juga akan menggunakan PKK karena mereka punya basis di desa-desa terkait penjangkuan soal pernikahan anak ini. Kita juga punya pusat partisipasi masyarakat secara terpadu terkait perkawinan anak yang sekarang sedang kita galakkan,” jelas Ihsan.